研修情報

第四回薬物乱用対策研修会 > 研修会プログラム > 第9講義

NPO法人アパリ

事務局長 尾田 真言

- 薬物依存症者に対する治療導入としても利用されるべき刑事司法体系

本講は、諸外国に比べて規制薬物がうまくコントロールされている日本において、さらなる規制薬物需要削減を実現するためには、刑罰を科すだけでは足りず、その根本原因である薬物依存症の治療を義務付ける必要があると主張するものである。決して規制薬物の自己使用等の非刑罰化=自由化や、薬物自己使用等事犯に対する単なる寛刑化を主張するものではない。

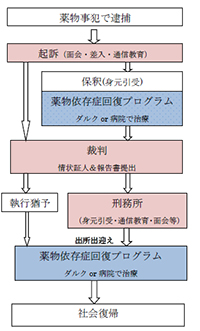

薬物依存者薬物自己使用等事犯者に対して刑事司法体系は、現行法上①刑罰(刑法9条)、②受刑者に対する特別改善指導(刑事被収容者処遇法103条2項1号)、③保護観察対象者に対する特別遵守事項としてのプログラムの実施(更生保護法51条2項4号)という強制力を行使できる。しかし薬物依存者への治療強制という観点からは、刑罰はもちろんのこと刑務所や保護観察所のプログラムも治療とは呼べない短い時間しか割かれていないのが実情である。せっかく薬物依存の問題を抱えた者が発見されて拘束されているのに、刑罰を科すことに重点を置く刑事司法体系は薬物依存症治療のチャンスを逃している。また逆に、初犯者はほとんどの場合、保護観察もつかない単純執行猶予で薬物のある社会に戻される。ケースによっては検察官が執行猶予判決を求めて起訴することで、1ヶ月にも満たない期間の身柄拘束だけで手続が終結する即決裁判手続で処理されている。

刑事司法体系による処遇決定の手続が進んでいるときは薬物依存者を治療に結びつける介入を行うチャンスであると考える。少しでも自分の刑を軽くしたいという気持ちに働きかけて、病識がなく自らの状況を否認している薬物依存者たちに、薬物依存症回復プログラムに参加してもらう道筋を裁判段階から設定できるからである。

2.刑事手続の利用による義務付けられた治療の実現

こうした観点からNPO法人アパリではこの13年間、現行法の枠内においても、なんとか薬物依存症治療を義務付ける方法がないかと考えて、保釈の際の制限住居と仮釈放の際の帰住地が法律上の強制力をもって定められることに着目し、保釈期間中あるいは仮釈放期間中に居住する場所を治療機関に設定して、事実上の強制的治療の道筋を作り、実現させてきた。具体的には、薬物事犯者とアパリの間で「薬物離脱プログラム・コーディネート契約」を締結し、制限住居を、ダルクや、下総精神医療センターあるいは汐の宮温泉病院に設定した保釈決定を、執行猶予中の再犯や累犯(前刑の満期から5年以内)であっても許可されることがある。また、受刑中にダルクの施設長を引受人にすることをダルク所在地を管轄するいくつかの保護観察所から許可してもらい、仮釈放当日からダルクを帰住地にしてこれまで約40名の仮釈放者をダルクに入寮させた。

1)保釈の場合

保釈の制限住居をダルクあるいは病院に設定する。そのためにダルクの施設長あるいは病院の担当医に身柄引受書を作成してもらい、弁護人に保釈申請時に裁判所に提出してもらう。保釈決定が出た際には、保釈金の納入を実際に入寮、入院できる日まで行わないようにすることで、保釈と同時に治療機関に居住させることができる。途中で気が変わってしまい、勝手に退寮、退院して定められた住居から離れると、保釈の指定条件違反となり(刑事訴訟法96条1項5号)、保釈が取り消され、保釈金が没取されることになるため(刑事訴訟法96条3項)、判決言い渡し日までは治療機関に留まらなければならないという事実上の強制力が働く。

2)仮釈放の場合

受刑者の引受人をダルクの施設長に設定する目的も、仮釈放時の帰住地をダルクに設定することで、仮釈放のその日からダルクにスムーズに入寮できるようにするためである。

仮釈放の場合は帰住地から事前に保護観察所長の許可なしに離れることは、仮釈放の一般遵守事項違反となり(更生保護法50条5号)、その場合、仮釈放が取り消されて収監され、刑務所に戻されることになるため(更生保護法75条、刑法29条1項4号)、この場合もまた治療機関に留まらなければならないという事実上の強制力が働く。

3.立法論

懲役刑の執行の際には、刑事施設内においても適切な治療が実施されるべきである。保護観察にあっては、裁判官が薬物自己使用等事犯者に対して、判決を言い渡す時に、受刑期間と社会復帰施設での居住期間を記した社会内処遇期間をあらかじめ言い渡すことができる刑の一部執行猶予制度を制定し、より一層効果的な薬物依存症回復プログラムを法的強制力を持って実施できるようにするべきであると考える。